معرفة

صلاة القلق: رواية عن الزمن المسروق والوعي المخطوف

في «صلاة القلق» تتحول الهزيمة إلى هواء نتنفسه وذاكرة مثقوبة، لتبقى الرواية جرحًا مفتوحًا يكتب ما عجز التاريخ عن قوله.

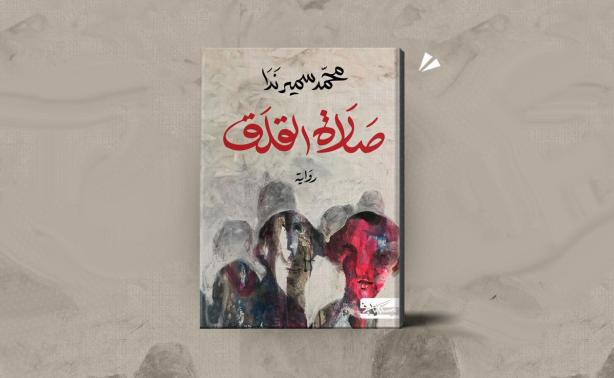

غلاف رواية «صلاة القلق» للكاتب محمد سمير ندا، الصادرة عن دار مسكيلياني للنشر والتوزيع في تونس 2024، وحازت على الجائزة العالمية للرواية العربية لسنة 2025

غلاف رواية «صلاة القلق» للكاتب محمد سمير ندا، الصادرة عن دار مسكيلياني للنشر والتوزيع في تونس 2024، وحازت على الجائزة العالمية للرواية العربية لسنة 2025

تمهيد: عن الوهم الذي يصير حياة

قدرة الإنسان على احتمال الأوهام تفوق أحيانًا قدرته على احتمال الحقيقة. ليست المسألة مجرد هروب من واقع مؤلم، بل استعداد عميق لأن يبني البشر حيواتهم فوق رمال متحركة، ما دامت توفر لهم إحساسًا زائفًا بالثبات. ينهض المجتمع، في لحظات انكساره، على ما يشبه «العقيدة الوهمية»: سرديات جاهزة تعفيه من مواجهة جروحه العميقة، وتمنحه يقينًا هشًا في عالم ينهار من حوله. وحين تترسخ هذه العقيدة، تتحول من مجرد خطاب سياسي أو إعلامي إلى طريقة عيش، إلى هواء يتنفسه الجميع.

هنا يطل سؤال وجودي: كيف يعيش مجتمع في ظل تاريخ مشوَّه؟ كيف تتكون ذاكرة جماعية عندما يكون المصدر الوحيد لها هو صوت السلطة؟ وكيف يمكن للإنسان أن يحيا وهو محاصر لا بالأسوار المرئية، بل بحدود الوهم التي يزرعها في داخله؟

من هذه الأسئلة ينفتح عالم رواية «صلاة القلق»، التي تتخذ من نجع معزول فضاءً سرديًا لاختبار هذا المصير، حيث تتحول القرية الصغيرة إلى نموذج مصغر لعالم عربي يعيش في أسر الوهم، ويعيد إنتاج الهزيمة جيلًا بعد جيل.

الزمن والمكان: قفص الهزيمة

منذ اللحظة الأولى، لا يتعامل النص مع الزمن والمكان باعتبارهما إطارًا خارجيًا محايدًا للأحداث، بل يحولهما إلى أدوات صراع في ذاتها. الانفجار الغامض الذي يهز النجع في مطلع الرواية لا يفتح بابًا على عالم جديد، بل يغلق الأبواب كلها دفعة واحدة. القرية التي تُحاصر بسياج غير مرئي تصبح مثل قوقعة زمنية؛ أيام الهزيمة الأولى في يونيو 1967 تتمدد على نحو عبثي لتحتل عقدًا كاملًا، وكأن عقارب الساعة قد توقفت لتعلن أن الخروج من الهزيمة مستحيل. الزمن هنا ليس خطيًا، بل دائريًا، خانقًا، يعيد إنتاج الوهم نفسه يومًا بعد يوم.

يتجاهل الكاتب عمدًا الإشارات الكبرى التي عادة ما يُحتفى بها في التاريخ الرسمي: لا يذكر حرب الاستنزاف، ولا يلتفت إلى نصر أكتوبر 1973. هذا التجاهل ليس سهوًا سرديًا، بل موقفًا واعيًا، كأنه يقول إن هذه المحطات لم تكن سوى امتداد للهزيمة الأولى، إعادة تدوير للهزيمة في صورة انتصار مؤقت أو مُختلَق. إن إطالة زمن الوهم حتى 1977 تكشف كيف يُصنع التاريخ البديل حين تفرض السلطة روايتها، وكيف يمكن للذاكرة الجمعية أن تعيش في حاضر زائف لا يعترف بالانكسار.

أما المكان، «نجع المناسي»، فهو ليس مجرد مسرح جانبي أو بيئة صعيدية مغلقة، بل استعارة كثيفة لحالة العالم العربي كله بعد 1967. القرية محاطة بحزام من الألغام، كما لو أن الخوف نفسه صار حدودًا جغرافية، تفصلها عن الخارج وتحبسها داخل سرديتها الخاصة. لكن العزلة هنا ليست جغرافية فقط؛ إنها عزلة فكرية ونفسية، حيث يُعاد تدوير الخطاب السلطوي يوميًا ليصنع شعورًا زائفًا بالأمان والبطولة، بينما الحقيقة لا تصل أبدًا. المكان يتحول إلى مختبر اجتماعي: كيف يتشكل الوعي حين يُفصل عن العالم؟ كيف تُبنى الذاكرة حين تكون المادة الخام لها مجرد أوهام؟

بهذا المعنى، يصبح الزمن والمكان في «صلاة القلق» قفصًا مزدوجًا: قفصًا زمنيًا يمتد فيه يوم الهزيمة إلى ما لا نهاية، وقفصًا مكانيًا يختزل القرية في استعارة جغرافية لوعي عربي مأزوم. كلاهما يعملان معًا لإعادة إنتاج الإحباط ذاته، ليذكّر القارئ أن الهزيمة لم تكن واقعة عسكرية فقط، بل فضاءً ذهنيًا ومعرفيًا ما زال يحكمنا حتى الآن.

البنية السردية: الفسيفساء الممزقة

من أول اختيار بنية الرواية، يعلن الكاتب أنه لا يريد أن يمنحنا حكاية مستقيمة أو بطلًا واحدًا يمكن للقارئ أن يتماهى معه. بدلًا من ذلك، يفتت السرد على ثماني شخصيات: نوح النحال، محروس الدباغ، وداد القابلة، عاكف الكلاف، محجوب النجار، شواهي الراقصة، زكريا النساج، وجعفر الولي. كل شخصية تحمل ندبة مختلفة من تاريخ النجع، وكل فصل يُبنى كجلسة اعتراف أو استرجاع، أشبه بدائرة علاج جماعي يتناوب فيها الجميع على استحضار ما لم يُقَل. بهذا، تتحول الرواية إلى مساحة أصوات متداخلة لا تخضع لترتيب هرمي، بل تقاوم فكرة الصوت الواحد الذي يحتكر الحكاية.

لكن هذا التعدد لا يعني التشظي الكامل. الأصوات، وإن بدت منفصلة، سرعان ما تنسج خيوطها حول بعضها البعض، يتقاطع سرد كل شخصية مع الأخرى، ويكملها أو يناقضها. النسيج السردي أشبه بفسيفساء غير مكتملة، كل قطعة فيها تحمل لونًا وزاوية، لكن الصورة النهائية لا تظهر إلا حين ينظر القارئ إليها من مسافة. وهنا يكمن جوهر البناء: الذاكرة الجمعية ليست لوحة متماسكة، بل هي فتات متنافر، تضاريس متكسرة، كل منها ينطق بجزء من الحقيقة، ولا أحد يملك الحقيقة كلها.

هذا الخيار الفني يتجاوز كونه تمرينًا على التجريب. إنه يعلن قطيعة مع الرواية الرسمية للتاريخ التي تُصاغ في خطاب واحد مغلق، يفرض نفسه كـ«الحقيقة». في المقابل، يقدم الكاتب سردًا مضادًا، يجعل القارئ طرفًا فاعلًا في عملية تركيب الأحداث. ليس هناك خط مستقيم يمكن اتباعه، بل شهادات متجاورة، بعضها يؤكد، وبعضها ينقض، وبعضها يصمت حيث يجب أن يُقال الكثير. بهذا، يتحول القارئ إلى «مؤرخ بديل»، يُطلَب منه أن يضع الشظايا إلى جوار بعضها البعض، وأن يقبل أن الصورة النهائية ستظل ناقصة، مشروخة، لكنها صادقة أكثر من أي خطاب سلطوي مكتمل.

إنها بنية لا تكتفي بتمثيل الذاكرة الممزقة، بل تُجسدها في ذاتها: نص مفكك، متعدد، يصر على أن الحقيقة لا تأتي من مركز واحد، بل من أصوات متنافرة، متجاورة، تصنع معًا صدىً يعادل ما حدث فعلًا أكثر مما يقدمه أي خطاب متماسك.

اللغة والأسلوب: الشعرية في مواجهة القلق

إذا كانت البنية المتعددة الأصوات تحاكي تشتت الذاكرة، فإن اللغة في «صلاة القلق» تحاكي توتر الوجود ذاته. يكتب محمد سمير ندا بجمل مكثفة، إيقاعية، كأنها مقاطع شعرية مسرودة، تُصر على أن تُسمَع قبل أن تُفهَم. ليست اللغة هنا أداة حيادية تُحمل المعنى وتتركه، بل هي نفسها مُنتِجة للمعنى، تفرض حضورها على القارئ وتجبره على الدخول في إيقاعها الخاص. هذه الكثافة اللغوية لا تنبع من ميل جمالي خالص، بل من قناعة أن القلق –بوصفه خبرة وجودية عصية على الضبط– لا يمكن القبض عليه إلا بلغة تلامس حد الشعر، لغة تُمسك بالارتعاشة قبل أن تتلاشى.

تتخذ اللغة في النص موقع البطل، بقدر ما هي مسرح للأحداث. الكلمات ليست وصفًا للواقع بقدر ما هي مواجهة معه: مواجهة مع السلطة، مع الوهم، مع الهزيمة. لذلك لا يكتب ندا بلغة تقريرية أو مباشرة، بل يختار أسلوبًا يُبقي المسافة مفتوحة بين النص والقارئ، مسافة تتيح التأمل لا الاستهلاك السريع. كل جملة تحمل شحنة من السخرية السوداء، وكأنها تضع إصبعها على الجرح وتضغط حتى يُدمي.

هذا الاشتغال اللغوي يكشف عن رؤية جذرية: أن الواقع العربي بعد الهزيمة لا يمكن سرده بلغة مسطحة. اللغة نفسها إذا استُعملت على نحو مألوف ستكرر الخداع الإعلامي الذي تنتقده الرواية. ومن هنا يأتي هوس الكاتب بـ «الجملة الشاعرية»؛ جملة تُعاد صياغتها مرارًا حتى تبلغ درجة من الإيقاع الداخلي تجعلها تحمل أثرها بنفسها، لا بما تحكيه فقط. كأن النص بكامله «ترنيمة قلق»، يتردد صداه داخل القارئ حتى بعد أن يطوي الصفحات.

لكن هذه الشعرية ليست تزيينًا. إنها وسيلة لتحويل القلق –بما فيه من خوف واضطراب– إلى تجربة جمالية قابلة للتأمل. فالقارئ لا يقرأ الهزيمة كخبر، بل يعيشها كلحظة شعرية غامرة، كجرح مكتوب بحروف مشحونة بإيقاع الألم. ومن هنا يمكن القول إن اللغة في «صلاة القلق» لا تكتفي بفضح زيف الشعارات الكبرى التي رفعتها السلطة، بل تعيد تفكيكها من الداخل عبر سخرية مُرّة ولاذعة. وبهذا المعنى تصبح اللغة أداة تشريح باردة ومريرة للواقع، وفي الوقت نفسه محاولة لمنح القلق شكلًا جماليًا يحمي الوعي من التلاشي الكامل.

إنها «صلاة» حقًا، لكن صلاة من نوع آخر: صلاة موجّهة لا إلى إله غائب في السماء، بل إلى الذات في لحظة انهيارها، إلى وعي يحاول أن ينقذ نفسه من المحو عبر الكتابة. فالكلمات هنا ليست طقسًا دينيًا، بل ملاذًا وجوديًا، وسيلة لإنقاذ الذاكرة من الفقد، وتحويل القلق من لعنة إلى إمكانية للفهم.

الرمزية والواقعية السحرية: الفانتازيا كأداة نقد

حين يسقط «الجسم الغريب» على نجع المناسي، لا يدخل القارئ عالم الفانتازيا بهدف التسلية أو الإبهار، بل يواجه مباشرة استعارة كثيفة لانهيار الوعي الجمعي. الحدث الكوني الغامض يتحول إلى نقطة انكسار، يضع القرية وسكانها في عزلة تامة، ويكشف عن هشاشة البنية النفسية والاجتماعية التي تحكمهم. الوباء الذي يجعلهم يفقدون شعورهم وحواجبهم حتى يغدو شكلهم أقرب إلى السلاحف ليس وصفًا غرائبيًا فحسب، بل تعبيرًا مجازيًا عن مجتمع جُرّد من هويته، مسلوخ عن ملامحه الأساسية، يتحرك ببطء وخوف، ويكاد ينسحب من إنسانيته. هكذا تصبح الفانتازيا أداة لالتقاط ما لا يمكن قوله مباشرة: كيف يُمسَخ الوعي تحت وطأة الهزيمة والإنكار.

الكتابات الغامضة التي تظهر فجأة على الجدران تمثل الوجه الآخر للحقيقة: أصوات مجهولة تكسر احتكار السلطة للخطاب، وتنقش على الجدران ما لا يجرؤ أحد على قوله علنًا. إنها أشبه بـ «وعي سري» يتسلل عبر الشقوق، يقاوم محاولات التعتيم، ويُظهر أن الحقيقة، حتى إن حوصرت، تجد دائمًا منفذًا للظهور. هذه الكتابات تُذكّر القارئ بأن الوعي لا يُمحى تمامًا، بل يظل يبحث عن أشكال بديلة للتعبير، حتى لو كانت خفية أو مجهولة المصدر.

القيمة هنا أن الرواية لا توظف عناصر الواقعية السحرية للهروب من الواقع، بل لتفكيكه وكشف بنيته الداخلية. الفانتازيا ليست زخرفًا ولا قناعًا، بل وسيلة نقدية حادة تكشف هشاشة العالم الواقعي، وتجعل القارئ يرى في «المسخ» أو «الجسم الغريب» أو «الجدران الناطقة» صورًا مكثفة للخراب الذي يعيشه المجتمع. بهذا المعنى، السحر في «صلاة القلق» لا يبتعد عن الواقع، بل يتوغّل فيه أكثر، ليقدّم رؤيته الأعمق: أن الواقع نفسه صار مسرحًا للفانتازيا السوداء، وأن الهزيمة ليست حدثًا عابرًا، بل مسخًا وجوديًا طويل الأمد.

المفارقة الصوتية والسخرية السوداء

رغم أن الرواية تقوم على تقنية «تعدد الأصوات»، فإن القارئ سرعان ما يلحظ أن لغة الشخصيات تكاد تتطابق، وكأنها صدى متكرر لصوت واحد. قد يراه البعض خللًا فنيًا يُفقد الشخصيات خصوصيتها وملامحها الفردية، لكن النص نفسه يبرر هذه المفارقة في خاتمته: الأصوات كلها تمر عبر وعي حكيم، الطفل الأخرس الذي يسجل الحكايات. بهذا المعنى، التشابه الصوتي ليس عرضًا جانبيًا، بل جزءًا من البنية الدلالية للنص. فالجميع في النهاية يتكلمون بلسان واحد، لأن وعيهم الجمعي قد تمت مصادرته وسُلبت فرادتهم. ما يسمعه القارئ ليس تعددية حقيقية، بل «تعددية مزيفة» تعكس واقعًا اجتماعيًا وسياسيًا تم إخضاعه بالكامل لسلطة الخطاب الواحد. هنا تتحول المفارقة الصوتية من عيب ظاهري إلى أداة لتمثيل فكرة «اختطاف الوعي»، حيث لا يملك الأفراد سوى أن يرددوا، بوعي أو بدونه، الخطاب المفروض عليهم.

وفي مقابل هذا التشابه القسري، يوظف النص السخرية السوداء كأداة مقاومة وحيدة. السخرية هنا لا تأتي كترف جمالي ولا كوسيلة لتخفيف التوتر، بل كفعل تفكيك وكشف. مشهد تمثال عبد الناصر المكسور يُجسد هذه الفكرة بوضوح: رمز كان يُفترض أن يمثل البطولة والكرامة يتحول في لحظة إلى شاهد على الانكسار، وإلى تجسيد ملموس للوهم الذي سقط مع أول اختبار واقعي. ليست هذه السخرية مدعاة للضحك، بل هي قاسية، تُجرّد الرموز من هالتها وتعيدها إلى حقيقتها البسيطة: هشاشة السلطة وعجزها أمام الفعل التاريخي.

بهذا المعنى، تصبح السخرية السوداء الوجه الآخر للقلق الذي يسيطر على الرواية. فهي تُذكّر القارئ بأن كل خطاب بطولي أو وعود بالنصر قد تنقلب إلى كابوس، وأن المبالغة في تمجيد الرموز قد تكون مجرد مقدمة لانكشافها. السخرية في «صلاة القلق» لا تترك مجالًا للأمل الكاذب أو الوهم المريح، بل تعمل على إبقاء الجرح مفتوحًا، لتمنع الوعي من الاستسلام لخطاب التسكين أو الطمأنة.

السارد المخادع: الصمت الذي يكتب

تأتي المفاجأة الكبرى في النهاية، كقنبلة سردية تقلب النص على رأسه: السارد الحقيقي لم يكن واحدًا من الشخصيات الثمانية التي ملأت الرواية بأصواتها، بل هو الطفل الأخرس «حكيم» ابن خليل الخوجة. هذا الكشف يعيد كل شيء إلى نقطة الصفر: الأصوات التي بدت متمايزة كانت تمر جميعها عبر وعيه، عبر فلتر صامت يعيد تركيبها وفق رؤيته. فجأة، يجد القارئ نفسه أمام سؤال مربك: هل ما قرأناه حكايات حقيقية للشخصيات؟ أم أنها إعادة صياغة من ذهن طفل صامت، يتلقى العالم بطريقة مختلفة، ويعيد رسمه بالكلمات التي لا يستطيع نطقها؟

هذه المفارقة ليست مجرد لعبة تقنية. «حكيم» ليس مجرد كاتب خفي، بل رمز كامل لجيل بأكمله: جيل ما بعد النكسة. جيل وُلد في ظل الخوف والرقابة، فلم يجد لنفسه صوتًا، لكنه حمل القلق في داخله وراح يبحث عن وسيلة أخرى للتعبير. هنا تتحول الإعاقة إلى دلالة وجودية: الصمت لم يعد عجزًا بيولوجيًا، بل هو قدر تاريخي، والكتابة تصبح البديل الوحيد للكلام الممنوع. كل كلمة تُكتب إذن ليست مجرد نقل لوقائع، بل مقاومة صامتة لزمن يرفض الحقيقة.

«حكيم» بهذا المعنى هو ضمير الرواية الخفي، وصوت الهامش الذي يتحايل على مركز السلطة. كونه طفلًا يعمّق الدلالة أكثر: الطفولة هنا ليست براءة، بل بداية مثقلة بالخراب الموروث، جيل يولد وقد سبقته الهزيمة، فلا يجد أمامه سوى الورق ليحمل ذاكرة لا يجرؤ أحد على البوح بها. جسده الصامت يتحول إلى نص، صمته إلى خطاب آخر، مكتوب لا منطوق.

المغزى الأعمق أن الرواية كلها تُقرأ عندئذ كوثيقة هشّة، قد تكون مشوّهة، لكن قيمتها أنها وُجدت أصلًا. فحتى لو كان ما دوّنه حكيم مشكوكًا في صدقه، فإن مجرد فعل التدوين في ذاته يمثل تمرّدًا على الصمت المفروض. إنه يعكس مأزق مجتمع عاجز عن الكلام المباشر، لكنه يجد في اللغة المكتوبة –حتى لو كانت ملتبسة ومهزوزة– مهربًا من الفناء والنسيان. وبذلك يطرح الكاتب سؤالًا يتجاوز حدود الرواية: ما مصير ذاكرة الشعوب إذا تُركت للصمت؟ ومن يملك الحق في أن يكتب التاريخ؟

رواية عن جرح لم يلتئم

في نهاية المطاف، لا يمكن قراءة «صلاة القلق» كرواية عن قرية نائية عاشت وهمًا جماعيًا أو كحكاية عابرة عن حرب مضت وانتهت؛ النص أكبر من ذلك بكثير. هو رثاء طويل المدى لوعي عربي تعرض للتشظي، انكسر بين خطاب السلطة الرسمي الذي يفرض سرديته، وبين الأحلام الفردية والجمعية التي لم تُمنح فرصة للنمو خارج دائرة الوهم. كل صفحة من الرواية تكشف أن ما جرى لم يكن مجرد هزيمة عسكرية في 1967، بل كان انكسارًا وجوديًا استمر أثره جيلًا بعد جيل، حتى صار جزءًا من بنية الذاكرة ذاتها.

محمد سمير ندا يكتب عملًا يوازن بين تفكيك التاريخ وابتكار اللغة. اللغة نفسها تتحول إلى مختبر للوعي، حيث تختلط الرمزية بالفانتازيا، والسخرية السوداء بالحنين الموجع، ليُبنى نص لا يسعى إلى محاكاة الواقع بقدر ما يسعى إلى فضحه وتعريته. الفانتازيا ليست مهربًا بل أداة مقاومة، والسخرية ليست تسلية بل شكلًا من أشكال الاحتجاج، فيما اللغة الشعرية تعمل كمساحة بديلة تلتقط ما يعجز التاريخ الرسمي عن تسجيله.

ما يقدمه ندا ليس مجرد حكاية شخصيات أو قرية محاصرة، بل تجربة جماعية محمّلة بأسئلة أوسع: ما معنى النصر إذا كان يُشيَّد على الكذب؟ ما معنى الهزيمة إذا لم تُعترف بها ولم تُفكك أسبابها؟ وكيف يمكن للذاكرة أن تبقى صادقة إذا كانت السلطة تصادر حتى حق الكلام؟ الرواية بذلك تجبر قارئها على إعادة التفكير في كل ما اعتبره مسلّمًا: النصر، الهزيمة، الحقيقة، التاريخ، والذاكرة.

وربما هنا يكمن جوهر «صلاة القلق»: أنها ليست رواية عن الماضي، بل عن الحاضر الممتد، عن حرب لم تنتهِ بعد مهما تغيرت الوجوه والشعارات. القلق الذي يسكن النص ليس عارضًا، بل هو صفة بنيوية لوجود عربي يعيش محاصرًا، غير قادر على مداواة جرحه لأنه صار الجرح نفسه هو هويته وذاكرته. إن الرواية إذن شهادة لا تزول على أن ما لم يُعالج في لحظته يتحول إلى ندبة أبدية، وإلى مرثية لا تعرف الختام.